この記事では、以下をご紹介しています。

【1】チャットルーム構成の基本的な考え方

【2】ルーム名の付け方

【3】職種・用途別のチャットルーム構成例

【1】チャットルーム構成の基本的な考え方

🔖大原則

■「トピックごと」にルームを作る

Linkでは、「トピックごと」にルームを作ることをおすすめしています。

参加メンバーが同じであっても、例えば「全体共有」「欠勤・シフト連絡」「業務連絡・相談」などとルームを作り分け、それぞれのルームで話を進める方が圧倒的に業務効率が上がります。

他の話題が混ざることがなくなり、話の流れが見えやすくなります。

また、過去のやり取りが各ルームに蓄積されていくため、後から加入したスタッフも案件をフォローしやすくなります。

🔖使い始め

■部署内で、日々の業務連絡、申し送り、情報共有、報告・連絡・相談に活用してみましょう。

■まずは全員が入るチャットルームを2~3つ作成しスタート。必要が生じたらルームを細分化していきます。

■所属長はすべてのチャットルームに入ることで、チーム全体の動きから個人の状況まで把握でき、必要時にすぐ指示・フォローできます。

■積極的な投稿を促すことで、互いの状況や課題を見える化でき、業務効率化やチーム力向上につながります。

🔖利用拡大時

■部署内の運用が軌道に乗れば、部署外メンバーも巻き込んでさらなる生産性向上へ。

・「宛て先指定機能」や「チャットルームの通知設定」を活用し、効率的に情報を受け取れるよう工夫しましょう。

【2】チャットルーム名の付け方

ルーム一覧には、自身(ログインユーザー)が所属するチャットルームが、ルーム名の「文字コード順」に並びます。(詳細はこちら)

■1部署での利用の場合

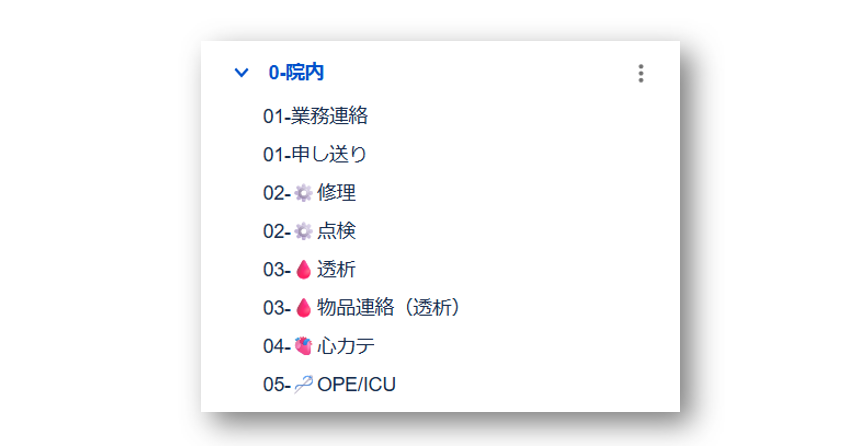

業務区分やチャットルームの目的ごとに、ルーム名の先頭に「2桁の数字」を付けることをおすすめします。

詳細は「📍重要③ 院内全体利用📍 ルーム名に記号を付けて効率的な利用を」の「【1】まず、1部署での利用時」をご覧ください。

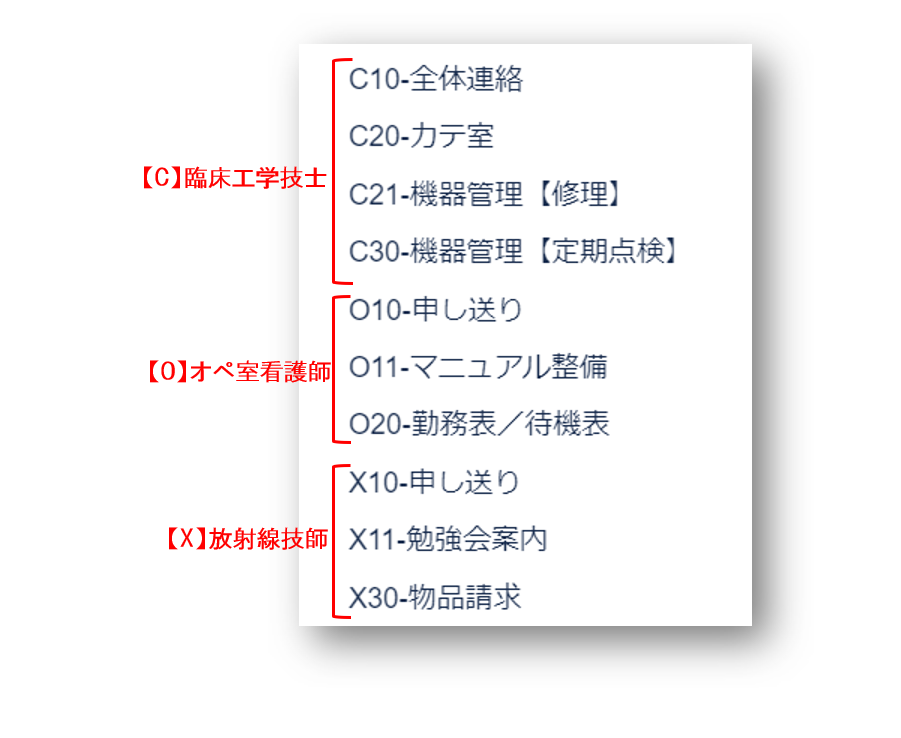

■利用部署を広げた場合

業務区分等で付けた数字の前に、部署固有のアルファベットを入れると、それらのチャットルームがまとまって表示されます。下図は例として職種ごとのアルファベットを使用しグルーピングしています。

💡1部署内に留まらず、他部署と利用を始める際は「📍重要② 1部署+α利用📍 他部署への展開・部署ごとの運用方法」をご覧ください。

【3】職種・用途別のチャットルーム構成例

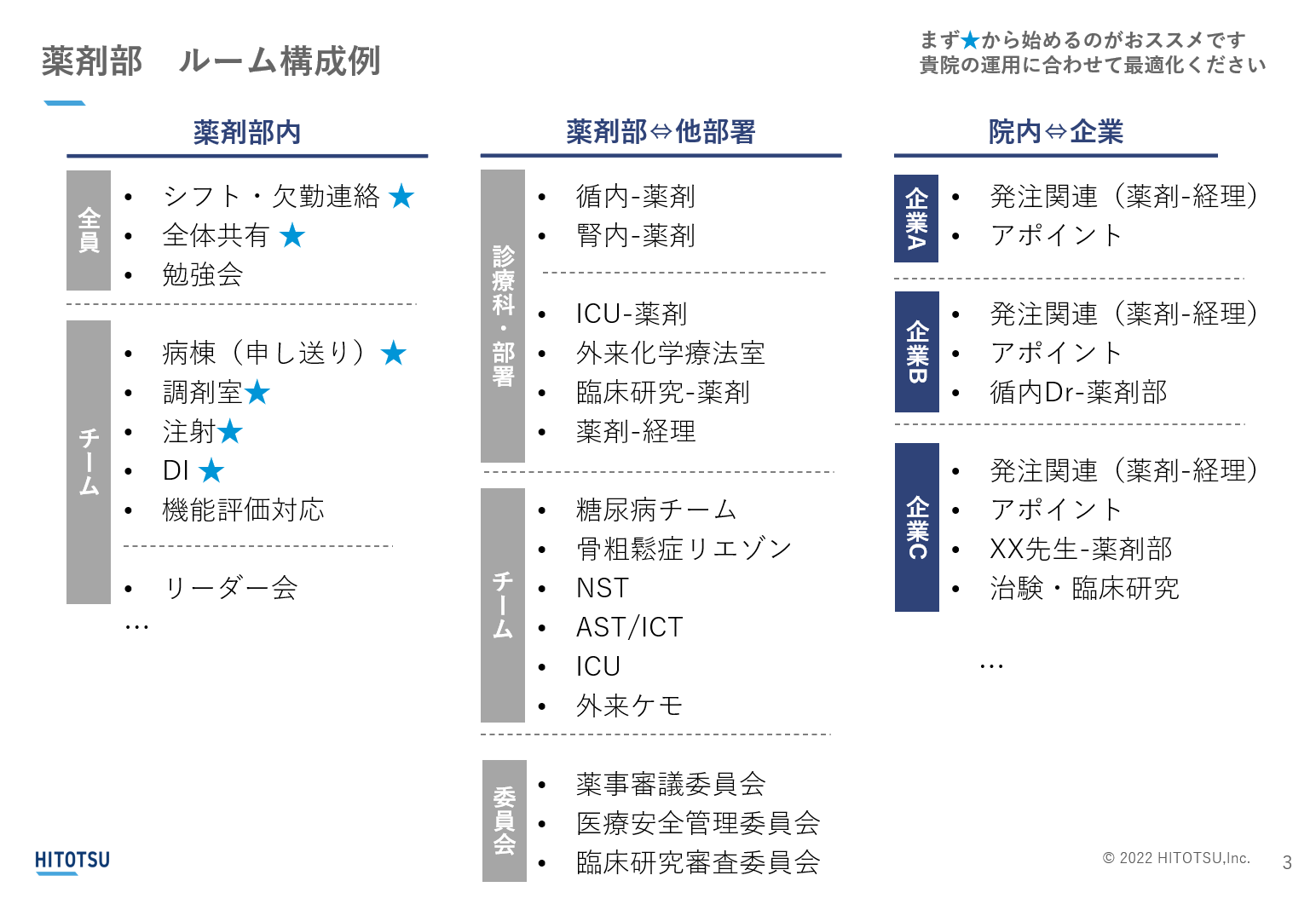

薬剤部

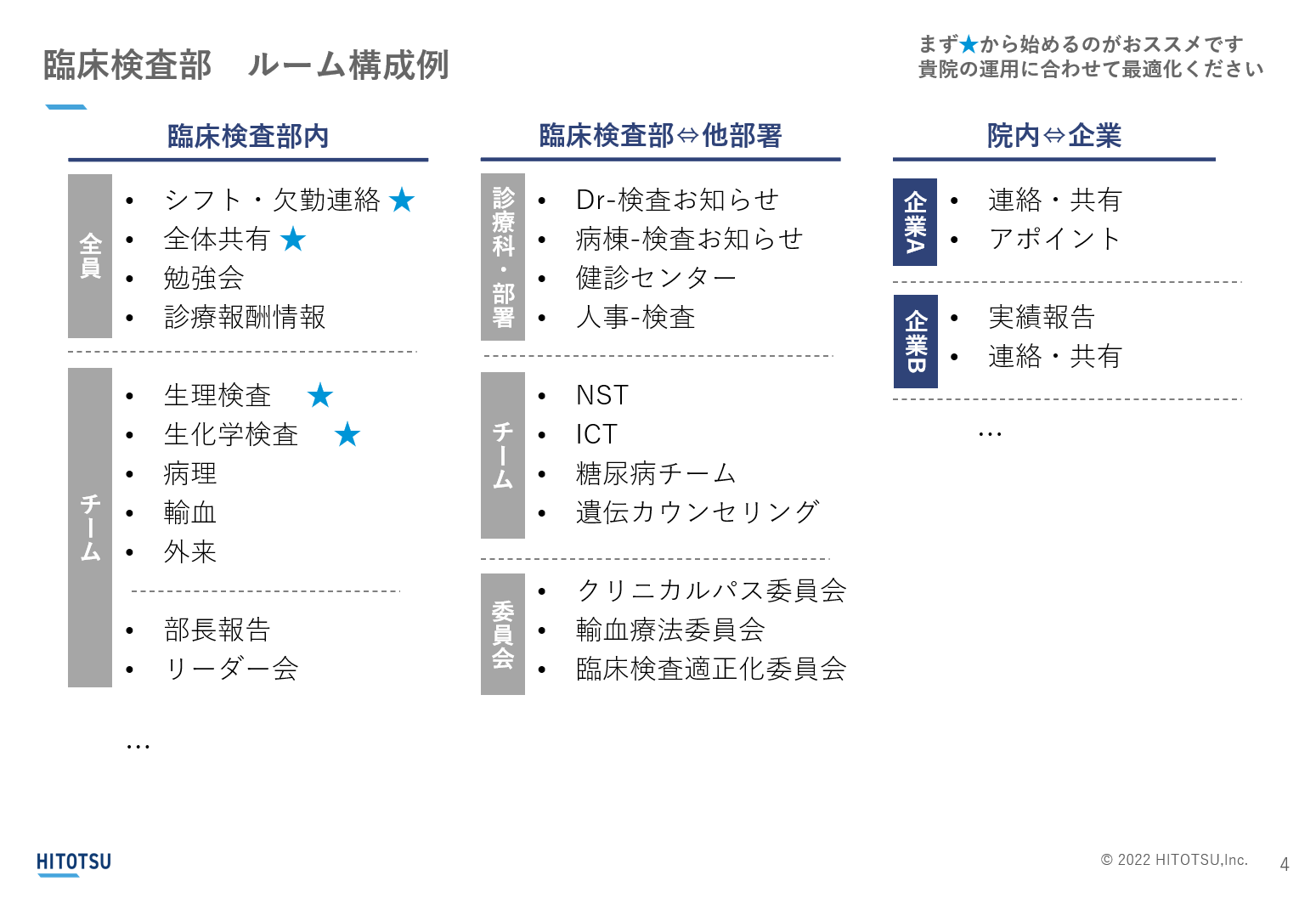

臨床検査部

臨床工学部